「口コミは信用できない」と感じた理由とは?

「キャッシュリッチ節税」や「税理士こう」で検索すると、まず目に飛び込んでくるのは、非常に好意的な口コミや体験談です。

たとえば

- 「年間1,000万円以上の節税に成功した」

- 「税金の不安から解放された」

- 「顧問税理士よりも具体的で分かりやすかった」

このような内容が並んでいれば、多くの人が「信頼できそうだ」と感じるのも無理はありません。

しかし、少し掘り下げて検索を続けていくと、

その印象は一変します。

「詐欺では?」「怪しい」「高すぎる」「返金されない」といった、ネガティブな言葉をタイトルに使った記事やまとめサイトが、上位に表示されていることも少なくないのです。

こうした両極端な口コミに触れたとき、私がまず感じたのは

「果たして、口コミはどこまで信用できるのか?」

という疑問でした。

実際のところ、口コミはあくまで個人の体験談です。

つまり、情報発信者の目的・立場・感情によって、大きく内容が変わる可能性があります。

さらに近年では、実際にサービスを利用していない第三者が、アクセス目的で「怪しい」などのワードを使った煽り気味の記事を量産しているケースも多く見られます。

誤った情報が拡散されることで、正しい評価がされにくくなっているのが現状です。

もちろん、利用者によっては「合わなかった」と感じることもあるでしょう。

ですが、それがサービス全体の本質を表しているとは限りません。

たとえば

- どのような目的で導入したのか

- 年商や業種、顧問税理士との関係性はどうだったのか

- 何に価値を感じ、どこに期待していたのか

こういった背景を考慮せずに、断片的な「感想」だけをうのみにしてしまうと、判断を誤る可能性があります。

私はこうした口コミのノイズに惑わされるのではなく、

「自分の状況に合うかどうか」を軸にして冷静に見極めることの重要性を強く感じました。

そのために実際にLINE講座に登録し、自分の目で確かめてみたのです。

実際に使ってみてわかった“違和感”の正体

正直に言えば、最初は「これで税金の悩みが一気に解決するのかもしれない」と大きな期待を寄せていました。

法人化のノウハウ、旅費規程や役員報酬の設定、保険活用…。

どれも、今までの顧問税理士からは一度も聞いたことのない内容ばかり。

「ついに本格的にお金を守るステージに入れるかもしれない」

そんなふうに感じていたのです。

ところが、実際にサービスを受け始めてすぐに、

ある種の違和感が生まれました。

専門用語が多く、初回でつまずいた

最初の壁は、「言葉のハードル」でした。

サービスの中では、「旅費規程」「福利厚生費」「役員社宅」「節税スキーム」など、専門的なワードが頻出します。

資料や動画も用意されているのですが、

正直、初見ではなんとなくわかるような、でも理解しきれない状態でした。

税金や会計に明るい方であれば問題ないのかもしれませんが、

私のように数字や制度が苦手な人間には、

「本当に自分で判断して動いていいのか?」という不安が募っていきました。

サポートは手厚い。だが自走前提に感じる場面も

チャットでの質問対応、動画解説、Zoom相談など、

サービス面はたしかに充実しています。

ただし、あくまで「自分から積極的に質問して、仕組みを理解しようとする姿勢」が必要です。

私は、受け身のまま答えを教えてもらえるような形を想像していたため、

このギャップに戸惑いました。

もちろん、対応は丁寧ですし、質問すればちゃんと答えてもらえます。

ですが、「自分の状況に当てはめて動ける人」でないと、少しハードルが高いかもしれない。

これが、最初に感じた正直な印象です。

「自分で決める覚悟」が必要なサービス

サービスの構造自体は、非常に合理的でよく考えられています。

節税の方法も、合法的で仕組みが明確です。

ただし、それをどう使うか、どの順番で進めるかは完全に個別の判断になります。

つまり、このサービスは「節税の正解を教えてくれる」ものではなく、

「複数ある選択肢の中から、自分に合う方法を選び取るサポートをしてくれるもの」なのです。

この点を事前に理解していなかったことが、私にとっての最大のギャップでした。

違和感の正体=受け身マインドとのズレ

最終的にわかったことは、

私が感じた違和感の正体は「サービスの質」ではなく、

「自分の受け取り方」とのズレだったということです。

専門的であるがゆえに、最初は難しく感じるかもしれない。

でも、だからこそ自分から学ぶ姿勢を持てば、得られるものは大きいです。

後悔の理由①:説明が難しすぎて理解できなかった

「旅費規程」「福利厚生費」「役員報酬」「損金算入」「節税スキーム」

キャッシュリッチ節税に関するサービスを受け始めて最初に感じたのは、聞きなれない言葉が意外と多いということでした。

もちろん、こう先生の説明はとても丁寧で、

専門用語をかみ砕いて話してくださっているのは伝わってきました。

それでも、私のような初心者にとっては

「そもそも、旅費規程ってなに?」「損金ってどういう意味?」と、一つひとつの単語で立ち止まってしまい、

初回の動画を見たときは正直、頭がついていきませんでした。

「わからない」のに、聞き返せないもどかしさ

私はもともと、数字や制度にあまり強くありません。

経費処理や確定申告はクラウド会計任せ。

節税や法人化といったテーマも、「いつかは必要なんだろうな」と思いながら、なんとなく避けてきた分野でした。

そんな自分にとって、専門用語が連発される環境は、

「わからない」と思っても、こんなことを質問してもいいのかと悩んで、

最初の1週間ほどはついていけていない焦りと戦う日々でした。

「これは本当に自分に必要な内容なのか?」

「わからないまま進めて、後から失敗しないか?」

そんな不安が頭の中をぐるぐる回っていました。

情報の正しさとわかりやすさは別物

キャッシュリッチ節税の仕組み自体は、合法的かつ合理的な戦略です。

内容も、理屈としては正しい。税務的にも問題のない方法で、実際に成果を出している経営者が多くいます。

ただし、それを受け取る側のやり方に課題があると、十分に活用することはできません。

私が後悔したのは、「丁寧に教えてくれるから自然に分かるだろう」と思い込んで行動に移せないことでした。

もちろん、動画や資料はしっかり用意されています。

チャットやZoomで質問もできて、分かりやすくかみ砕いて説明もしてくれます。

ただ、それでも初心者にとっては、慣れないことをするためつまづくこともあります。

- 聞きなれない専門用語が多くて難しいと考えすぎる

- 教材学習で、全て理解できると思い込む

- 質問したいけど、こんなことを聞いてもいいのか分からない

このように疑問をすぐに解決しないで、後回しにすると

分からないまま進んでしまうので、後悔する原因になります。

こう先生は初歩的なことでも、分からないことには丁寧に答えてくれるので、

理解しようと一人で考えていただけの時間がもったいなかったと感じています。

「学ぶ気持ち」がなければ成果は出ない

キャッシュリッチ節税の仕組みは、間違いなく役立つものです。

ただし、それを成果につなげるには、受け取る側の姿勢や理解度も問われるということを、身をもって実感しました。

「ただ受け取るだけ」「説明してもらえるのを待つだけ」ではなく、

自分で考え、自分で質問し、自分の言葉に置き換えて理解する努力が必要です。

後悔の理由②:お金の流れがよく見えなかった

キャッシュリッチ節税のサービスを利用して数週間。

当初は、「これで税金が減って、手元にお金が残るはず」と信じて取り組んでいました。

しかし、ふと手を止めたときに、こんな疑問がよぎったのです。

「今、自分のお金ってどうなってるんだろう?」

入って、出て、戻ってくる。けど、それって本当にプラスなの?

サービスの中では、さまざまな仕組みを使って節税を進めていきます。

法人化、旅費規程、役員報酬の設定、保険活用

どれも税金を減らす手法としては理にかなっていて、制度上も問題はありません。

ただ、実際にやってみると、

「いったんお金を外に出す」「数年後に戻ってくる」といった構造が多く、

今、何にいくら使っていて、最終的にいくら戻ってくるのかが見えづらく感じたのです。

納得感のなさが、不安につながる

たとえば、毎月の役員報酬を調整したり、保険に加入したりといった節税策。

これらは一見、「お金を守る行動」のように思えます。

でも、会計や税務の専門知識がない私のような立場から見ると、

「この支出は将来どう返ってくるのか?」

「手元資金は本当に増えているのか?」

といった点が、どうしても不透明に感じてしまいました。

説明はあるのですが、グラフや数字ではなく文章ベースのことが多く、

数字に弱い私にとってはイメージしにくく感じてしまいました。

売上があるのに、不安が消えない理由

実際、この節税コンサルを始めてからも、

売上は順調だったのに「なぜかお金が貯まっていない感覚」が拭えませんでした。

これは、制度的に損をしているわけではなく、

単純に「お金の流れが可視化されていないこと」による不安感によるものでした。

後で冷静に振り返れば、節税の仕組み自体は正しく、

いま減らす税金と将来戻ってくる資産のバランスをとっていたのですが、

当時はそれを数字で見える形にしていなかったため、不安だけが先行していました。

数字の見える化が、安心のカギ

この経験を通じて痛感したのは、

どれだけ仕組みが優れていても、

使う側が納得しながら動けていない状態では、

それが正解でもストレスになるのだということです。

今は、会計ツールを活用して自分なりにシミュレーション表を作るようになり、

「お金の動き」が可視化されたことで、納得して進められるようになっています。

後悔の理由③:顧問税理士との関係がギクシャクに

キャッシュリッチ節税のコンサルを導入するにあたって、

私が一番迷ったポイントのひとつが「既存の顧問税理士との関係」でした。

実は、今の税理士さんとは開業当初からのお付き合いで、

大きなトラブルもなく、信頼関係もそれなりに築けていると思っていました。

しかし、節税コンサルを導入してから

その関係性が、少しずつズレ始めていったのです。

「え?それ、誰に言われたんですか?」

ある日、役員報酬の調整や旅費規程の導入について相談したとき、

顧問税理士の先生からこう言われました。

「そのやり方、誰かに勧められたんですか?」

「うちではあまり推奨してないですね」

「それ、税務署に否認される可能性もありますよ」

それまで柔らかい対応だった先生の口調が、急に冷たくなったように感じました。

言葉には出されませんでしたが、

「別のコンサルを信じてるなら、うちのやり方を無理に使わなくていいですよ」

そんな雰囲気すら漂っていました。

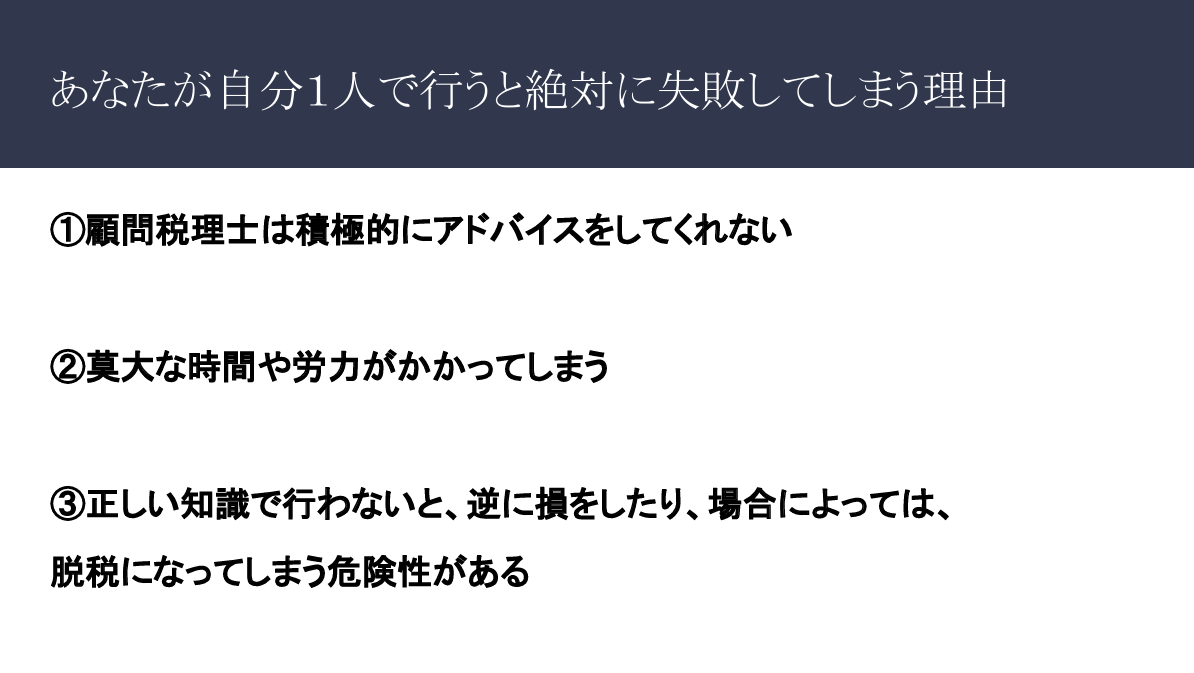

対立構造を作るつもりはなかった

もちろん、私は対立を望んでいたわけではありません。

あくまで「よりよい方法を取り入れたい」という気持ちでした。

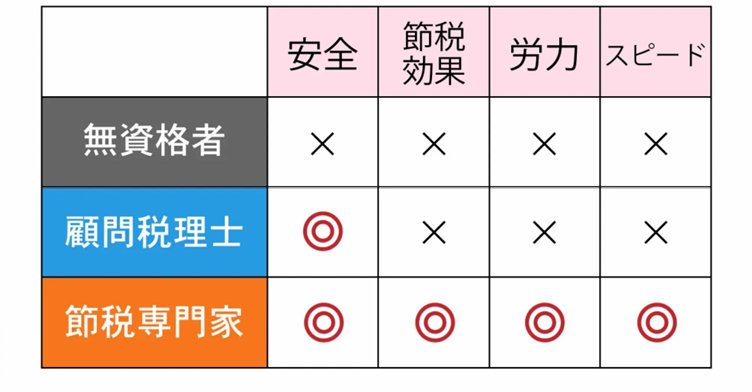

ただ、税理士業界の現実として、

自分が関わっていない施策に対しては責任を持ちたくないという立場の方が多いのも事実です。

これは理解できます。

しかし、結果として「自分が選んだ節税策」と「顧問税理士の指導」がかみ合わなくなり、

板挟みのような状態になってしまったのです。

誰を信じるか?ではなく「どう連携させるか」がカギ

この経験から感じたのは、

節税の良し悪しではなく、「人と人との情報共有」が非常に重要だということです。

税理士こうさん側のコンサルは、

具体的な制度提案や設計に強みがありました。

一方で、既存の顧問税理士は、

日常の会計処理や申告業務を担ってくれている存在です。

どちらが正しい・間違っているという話ではなく、

両者の得意分野をどううまく組み合わせていくかがポイントだったと、今は感じています。

導入前に「顧問税理士との役割整理」をしておくべきだった

節税コンサルを導入する際、

顧問税理士にすべての内容を説明して同意を得るのは難しいかもしれません。

しかし、せめて

- どの範囲まで自分が判断するのか

- 税理士にはどこまで報告・相談するのか

- 業務がバッティングしないように事前に線引きする

こうした「事前のすり合わせ」ができていれば、

ここまで関係がギクシャクすることはなかったと思います。

それでも“後悔で終わらなかった”理由

正直に言えば、最初は後悔していました。

「難しい」「分かりにくい」「お金の流れが見えにくい」「顧問税理士との関係も不安」

そんなモヤモヤが続いた時期もありました。

でも今ははっきりと言えます。

「あのとき、行動しておいてよかった」と。

その理由を、実体験として整理してお伝えします。

時間が経って、ようやく全体像が見えてきた

導入直後は、どうしても「細かい手続き」や「新しい用語」にばかり意識が向き、

肝心の「仕組みの価値」に気づけないことがあります。

けれど、数ヶ月経ち、

少しずつキャッシュフローに変化が出始めたとき、ようやく腑に落ちました。

・役員報酬の設計が最適化された

・保険などの出口戦略が明確に見えてきた

・利益が「会社の未来資金」として残る形に変わった

「目の前の節税」ではなく、「将来に備える設計図」だったと理解できたんです。

あの時の疑問が、今では納得に変わっている

たとえば、「一時的にキャッシュが減るのは大丈夫なのか?」という不安も、

設計図のゴールを知っていれば当然の流れだったと分かりました。

また、顧問税理士との役割分担も整理が進み、

現在は「コンサルは戦略」「顧問は実務」と明確に切り分けることで、

お互いの立場を尊重しながら協力体制が築けるようになっています。

一度、冷静に仕組み全体を振り返ったことで、

「部分的な違和感」ではなく「全体でどう得になるのか」を見る視点が持てたのです。

結果よりも「考え方」が変わったことが最大の収穫

振り返って思うのは、

一番大きな変化はお金の使い方に対する考え方だったということ。

これまで私は、「儲けたら税金を払う」「手元に残ればいい」と考えていました。

でも今は、「未来に残す設計」「自分と会社の資産をどう守るか」という視点を持つようになりました。

これは、ただの節税テクニックではありません。

経営者として、お金とどう向き合うかという姿勢の部分です。

納得感のある判断には「時間」と「知識」が必要だった

当初の「違和感」や「不安」が嘘のように、

今はこの節税設計が、自分の経営の柱のひとつになっています。

もちろん、最初からすべてを理解するのは難しいですし、

不安になるのも自然なことです。

でも、しっかりと情報を集めて、納得感を持って進めれば、

「やってよかった」と思えるタイミングは必ず来ます。

口コミがあてにならない本当の理由

正直な話、僕自身も最初はネットの口コミをかなり信じていました。

「評価が高い=安心できる」「悪い評価がある=危険かも」って、つい単純に判断しがちですよね。

でも実際にサービスを利用して感じたのは、

口コミって、参考にはなるけど、正解ではないということでした。

ネガティブな口コミは、感情的になりやすい

どんなサービスでも、ある程度のネガティブな口コミはあります。

ただ、それらをよく読むと、内容が抽象的だったり、感情的だったりすることが多いんです。

たとえば、

- 「意味がわからない」「怪しい」

- 「高い気がする」「納得いかない」

こうした意見には、なぜそう感じたのか?の根拠が書かれていないことがほとんどです。

そして多くの場合、それは「最初の説明でつまずいた」「理解する前に不安になった」といった、

一時的な印象からくるものであることが多いです。

ポジティブな口コミも、背景を知らなければ意味がない

一方で、ポジティブな口コミもまた、

「めちゃくちゃ得した!」「最高のサービス!」など、テンションの高い声が多い印象です。

でも、それが自分に合っているかどうかは別問題。

その人の年商、キャッシュの状況、法人化のタイミングなど、

条件が違えば結果も変わるのが節税や資産形成の世界です。

つまり、「良かった/悪かった」という評価は、

あくまでその人の状況での話。

他人の結果が、自分にも当てはまるとは限らないという視点が大切なんです。

口コミより大切なのは「自分に合っているか?」を見極める視点

口コミの罠は、他人の体験を自分の未来と錯覚してしまうところにあります。

けれど、節税や法人設計のような分野では、

判断の軸は「誰がどう言ったか」ではなく、「自分の状況にどう合うか」です。

僕も最初は口コミに振り回されていましたが、

最終的には「自分で資料を見て、相談して、理解できるまで確認した」ことで、

ようやく納得感を持って進めることができました。

口コミは感想であって、判断材料ではない

ネットの声は便利です。

でも、それが自分にとって正しい選択を導いてくれるとは限りません。

口コミはあくまで、「他の人がどう感じたか」の記録。

最終的に納得して決めるためには、自分自身が判断軸を持つことが欠かせない

僕はそう強く感じています。

キャッシュリッチ節税を使う上で知っておくべき3つの視点

キャッシュリッチ節税に関して、「使ってよかった」という人もいれば、「難しかった」「合わなかった」と感じる人もいます。

その違いはどこからくるのか。僕なりに整理してわかったのが、次の3つの視点です。

1.どんな人が使うかで成果が変わる

まず大前提として、キャッシュリッチ節税は「魔法の節税法」ではありません。

誰にとっても必ず得になる仕組み、というものではなく、活用する人の考え方や姿勢が大きく影響します。

たとえば、

- 数字に苦手意識が強く、全てを他人任せにしたい人

- 長期的な視野を持たず、すぐに効果を実感したい人

こういったタイプの方には、かえって不安を感じるかもしれません。

一方で、

- 将来の資金計画をしっかり立てたい人

- 節税や資産形成に前向きに向き合える人

こうした人には、非常に理にかなった選択肢となり得ます。

要するに「合う・合わない」があるということです。

2.タイミングを間違えると効果は半減する

節税は、「思いついたときにすぐやればいい」というものではありません。

法人化や積立型の節税は、タイミングが早すぎても遅すぎても効果が出づらいのが特徴です。

例えば、

- まだ売上が不安定な段階で、固定費が大きくなる制度を使う

- 利益が出始めた直後に、事前の設計なしで導入する

こうした場合、「節税どころか、キャッシュが苦しくなった」と感じるケースも出てきます。

逆に、

- 利益が安定してきたタイミング

- 今後の事業拡大を見越している段階

こうした時期に、事前の設計とセットで使えば、制度のメリットを最大限に活かせる可能性があります。

3.事業フェーズによって必要な仕組みは違う

スタートアップと成長フェーズ、個人事業と法人経営では、必要な資金の動かし方もリスク管理もまったく異なります。

たとえば、

- 開業して間もない個人事業主の場合、まずは事業の継続が最優先

- 売上が安定し始めた法人経営者は、「守る戦略」に目を向けるべきタイミング

つまり、今の自分の立ち位置によって、選ぶべき節税策は変わるということです。

キャッシュリッチ節税は、一定の売上・利益が出ている人にとっては「使わないと損する」可能性がある反面、

そうでない人にとっては「まだ早い」選択肢でもあります。

「誰が・いつ・どの段階で」使うかがすべてを決める

ネットの口コミやSNSでは、節税の是非がよく語られます。

でも本当に大切なのは、「その人にとって、今の選択がベストかどうか」という視点です。

キャッシュリッチ節税は、仕組みだけ見れば理にかなった制度です。

ただし、自分の事業にとってどう活かすか?という観点がなければ、意味を持ちません。

「合う・合わない」を見極めるには、正しい情報をもとに、冷静に判断することが欠かせません。

気になる方は、まず無料LINE相談で専門家の話を聞いてみるといいと思います。

相談したからといって契約を強制されるわけではありませんし、今の自分に合っているかを見極める第一歩になるはずです。

実は、正しく使えばとても理にかなった仕組みだった

キャッシュリッチ節税と聞くと、「なんだか怪しい」「うさんくさい」と感じてしまう方も少なくありません。

かつての僕自身も、まさにそうでした。

でも、実際に中身を理解し、専門家の話を聞きながら活用してみると、

この仕組みがいかに合理的で、法律のルールにきちんと沿ったものであるかがよく分かりました。

表面的にはお金が減るように見える

この節税法をはじめて知ったとき、

「キャッシュリッチって名前のわりに、手元のお金が減るのはなぜ?」

と正直、戸惑いました。

でもこれは、ただの出費ではありません。

将来の自分(または会社)に戻ってくる「資産の一時的な移動」なのです。

たとえば保険や退職金の積立、役員報酬の最適化など、

いずれ戻るお金や、将来の支出を抑えるための仕組みが組み込まれています。

つまり、「今は払うけど、後でちゃんと戻ってくる」という計算のうえで設計された仕組みなんですね。

制度自体は国のルールに沿ったもの

キャッシュリッチ節税で使われているのは、国が定めた制度です。

具体的には、

- 法人化による税率の軽減

- 退職金制度(小規模企業共済や適格退職年金)

- 旅費規程の作成による非課税枠の活用

- 役員報酬や決算賞与の調整

など、脱法でも裏技でもない、正真正銘の合法的な方法です。

つまり、税務署に対して隠したり、ごまかしたりするようなものではありません。

むしろ、制度を正しく知っている人だけが使える戦略といえるのです。

「未来を設計する」という考え方に近い

キャッシュリッチ節税を一言でまとめるなら、

「目先の節税」ではなく、「お金の出口戦略」です。

利益が出た年に、ただ税金を払うのではなく、

そのお金を将来の自分のために移動させるという発想。

これは貯金とも投資とも違う、

「経営者としての資産管理」の一環です。

ここに気づけたことで、僕はようやく「これって、ちゃんと意味があることだったんだ」と実感しました。

大切なのは、仕組みを理解した上で使うということ

どんなに健全な制度でも、

中身を理解せずに始めると、途中で不安になります。

- なぜ今キャッシュが減るのか?

- 本当に後で戻ってくるのか?

- 顧問税理士に何を伝えておけばいいのか?

こういった疑問は、使う前にきちんと説明を受け、理解しておくことで解消できるものばかりです。

「よくわからないまま契約してしまった」ではなく、

「納得したうえで判断する」ことが、後悔しない最大のポイントです。

「怪しく見えるのは、仕組みを知らないから」

ネットにはいろいろな情報があふれていますが、

キャッシュリッチ節税が怪しいと思われてしまうのは、誤解と情報不足が原因です。

正しく学べば、「なるほど、こういう考え方もあるのか」と納得できるはずです。

実際に、多くの経営者がこの方法を取り入れて、

利益を守りながら将来の準備を着実に進めています。

もし今、少しでも気になっているなら、

まずは無料のLINE講座やセミナーで情報を集めてみることをおすすめします。

判断材料が増えれば、きっと自分に合った道が見えてくるはずです。

まとめ|“後悔”を避けるために必要なのは、自分に合った判断軸

ここまで読んでくださったあなたは、きっとこう思っているかもしれません。

「キャッシュリッチ節税にはメリットもあるみたいだけど、自分には合うのかどうかが心配…」

「やって後悔した人もいるみたいだし、自分も同じようにならないかな…」

その不安、とてもよくわかります。

実際に、僕自身も最初は半信半疑でした。

でも、今だからはっきり言えることがあります。

それは

「すべての人に合う節税方法なんて存在しない。

大事なのは、自分の状況に合っているかどうかを、きちんと見極めること」

ということです。

誰かの成功談が、自分にも当てはまるとは限らない

ネット上には、良い口コミも悪い口コミもあふれています。

けれど、それがあなたにとって本当に役立つ情報かどうかは、別の話です。

- 年商1,000万円を超えている人の成功例

- 顧問税理士がいない人の体験談

- 長期視点で資産形成したい人の満足感

こうした情報は参考になりますが、

自分の事業規模やライフスタイル、考え方に合っていなければ、同じ結果にはなりません。

大切なのは「判断軸」を持つこと

だからこそ重要なのが、「自分なりの判断基準(=判断軸)」です。

つまり、「どうなれば納得できるのか?」というものさしを持っておくこと。

たとえば:

- 数年後に手元に戻ってくるお金でもOKか?

- 毎月の資金繰りに余裕があるか?

- 顧問税理士とダブルチェックできる環境があるか?

こういった視点を持つことで、

一時的な口コミや他人の意見に振り回されずに済みます。

「やってよかった」と思える人には共通点がある

実際にこの節税法を使って満足している人たちには、共通点があります。

それは、

- 自分で情報を取りに行ったこと

- わからない部分はしっかり相談したこと

- やらない後悔より、自分で選ぶを大切にしたこと

彼らは「完璧なサービス」だから選んだのではなく、

「自分に合っているかどうか」を丁寧に判断していたのです。

まずは、小さな一歩からでも大丈夫

いきなり契約する必要はありません。

LINE講座に登録したり、無料セミナーを聞いたり、

知ることから始めるだけでも、大きな一歩です。

そのうえで、「やる/やらない」を決めればいい。

納得した上で決めた選択は、きっとあなたにとって後悔のない道になるはずです。

最後にひとこと

情報が多すぎる今の時代。

正しいかどうかよりも、「誰の目線で語られているか?」を見極めることが大切です。

節税はテクニックではなく、経営の一部です。

冷静に、丁寧に、自分の未来を考えながら選んでいきましょう。

その判断が、あなたの事業とお金を守る力になります。